O Brasil que nos ocultaram — Cultura Indígena, Apagamento e Reconstrução de Olhares

A história do Brasil começa muito antes de 1500. E ela continua sendo esquecida! Por que nos ensinaram a ignorar quem chegou primeiro? E o que podemos fazer para reverter esse apagamento?

Ei, amor(a),

Nas minhas conversas com o meu namorado, chegamos a um ponto que mexeu comigo profundamente: “Vocês se esqueceram de que ainda existem povos indígenas no Brasil?”. Às vezes, a gente se pega falando apenas de “Brasil” como se esse país tivesse nascido em 1500 — mas, na verdade, antes de tudo existia Pindorama, terra das palmeiras, habitada por mais de mil nações indígenas. Esse apagamento histórico reverbera em sala de aula, na mídia, nas conversas de bar e até no movimento negro, que acaba invisibilizando a luta indígena em nome de uma pauta preta extremamente necessária, mas incompleta.

Hoje, convido você para mergulhar comigo nessa discussão:

O que aconteceu (e o que falta acontecer) na escola brasileira;

Como o movimento antirracista muitas vezes apaga a pauta indígena;

Por que a “descoberta do Brasil” é um mito que segue influenciando nosso imaginário;

Pessoas e coletivos indígenas que já fazem barulho — para a gente aprender com elas;

Como podemos, como brasileiros, abrir o olhar sobre esse apagamento e ampliar a nossa visão de mundo.

O que se ensina (e o que a gente não aprende) sobre povos indígenas

Lei 11.645/2008 e (a Falta de) Aplicação Prática

Em 2008, o Brasil aprovou a Lei 11.645, que torna obrigatório o ensino da história e cultura indígenas — junto com a história africana e afro-brasileira — em todos os níveis da Educação Básica. Na teoria, é um passo sólido para corrigir séculos de silenciamento. Na prática, porém, pouco mudou:

Ainda vemos livros didáticos que resumem a vida indígena a “dançar com cocar” ou “fazer artesanato”.

O “saber indígena” costuma aparecer só no capítulo inicial de história, como algo do passado distante, em vez de tratá-los como povo vivo, presente, ativo.

Nas escolas mais empoderadas, a disciplina pode ser abordada por algum professor comprometido; na maioria, fica no “passar pela lista” para cumprir calendário.

Em 2024, no Senado o Projeto de Lei 4414/2024, que propõe incluir na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) a obrigatoriedade de currículos específicos e respeitosos para a educação indígena, quilombola e do campo, garantindo que as particularidades linguísticas, culturais e territoriais desses povos sejam levadas em conta na escola. Embora a proposta ainda esteja em debate, ela se soma a compromissos já firmados no Plano Nacional de Educação (Lei 13.005/2014), que prevê o fortalecimento da educação indígena em suas metas. Mesmo assim, na prática, muita gente ainda aprende "a história do Brasil" como se ela começasse em 1500, com a chegada dos portugueses — ignorando a diversidade milenar dos povos originários e suas contribuições para a construção deste território que chamamos de país.

“Descoberta do Brasil” Como Mito Colonizador

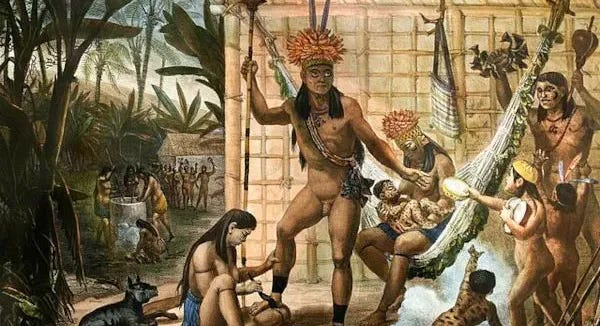

O conceito de “descoberta do Brasil” é uma fabricação eurocêntrica que ignora quem já vivia aqui há milhares de anos. Chamamos nossa terra de “descoberta” por Cabral, mas em 1500, havia cerca de 5 a 8 milhões de indígenas, agrupados em mais de 1.000 povos distintos — cada um com língua, cultura, religião e organização social próprias. Muitos desses povos tinham sistemas de agricultura sofisticados, redes de trocas comerciais e cosmologias tão complexas quanto as europeias. O “marco zero” de nossa história, para o colonizador, seria aquele momento em que aportaram navios portugueses; para os povos originários, a história segue infinitamente para trás.

O resultado desse apagamento simbólico: um imaginário nacional que só “nasce” em 1500, e desde então vive em disputa com todos que já aqui estavam.

Movimento antirracista e o silenciamento da luta indígena

É perfeitamente compreensível que, num país que se estruturou sobre a escravidão, o movimento negro seja (e deva ser) prioritário. Porém, isso não deve significar que a pauta indígena desapareça. Infelizmente, ainda vemos dois problemas principais:

Foco Exclusivo na Relação Preto/Branco

Quando se fala em “racismo no Brasil”, geralmente o debate gira em torno da escravidão africana, do tráfico negreiro e das exclusões pós-abolição. Isso é fundamental, mas invisibiliza o fato de que os indígenas foram escravizados, massacrados e tiveram seus territórios roubados muito antes dos africanos serem trazidos.

Durante os primeiros séculos de colonização, foram capturados, submetidos a servidão compulsória e extermínio em larga escala: estimativas apontam mais de 2,5 milhões de indígenas escravizados entre 1500 e 1650. Essa página esteve quase que totalmente ausente dos livros de história até muito recentemente.

Dificuldade de Acesso à Representatividade Indígena

Você pode acompanhar de perto a pauta preta: festivais de música, cineastas negros, escritores, ativistas. Em contrapartida, se não estiver inserido em ONGs, coletivos ou pontos de cultura indígenas, dificilmente vai “esbarrar” nessa representatividade no seu feed ou no noticiário tradicional.

Mesmo figuras emblemáticas, como o lutador Alex “Poatan” Pereira (descendente Pataxó), só ganham projeção quando entram no UFC. Fora isso, pouca gente conhece o ativismo de Ailton Krenak, a arte de We’e’ena Tikuna, a voz de Txai Suruí ou o trabalho parlamentar de Sônia Guajajara.

Se queremos um Brasil verdadeiramente plural, precisamos acolher a luta indígena como pauta parceira da luta negra, não como “coadjuvante” ou “obsessão de quem é minoritário”.

O Legado da Escravidão Indígena vs. Escravidão Negra

Uma matéria da BBC Brasil (setembro de 2022) lembra que a escravidão indígena:

Foi oficializada por decretos coloniais ainda no século XVI, antes mesmo do tráfico transatlântico ganhar força.

Serviu como base para todas as outras formas de exploração: do indígena, dos negros e, depois, dos mestiços.

Ficou “escondida” na historiografia oficial, dando a impressão de que “o indígena sempre foi amigo do colonizador” – quando, na verdade, houve resistência e revoltas imensas (como Tupinambás e Guaranis unindo forças em várias partes do litoral).

Por que isso importa? Porque, até hoje, há quem recite “o índio não era escravo, trabalhava por terra” como se fosse lenda. O fato é: milhares foram tirados à força de seus territórios, morreram em missões jesuíticas, foram lançados em trabalhos forçados para o açúcar e, depois, para o ouro do século XVII. Essa memória dolorosa precisa ser reconhecida como parte intrínseca da formação do nosso país.

Como (re)aprender sobre cultura indígena

Livros e Pesquisadores Fundamentais

Ailton Krenak – “Ideias para Adiar o Fim do Mundo” (2020)

Uma coletânea de ensaios que discute mundo moderno, capitalismo, meio ambiente e educação indígena.

Krenak reflete sobre a necessidade de reaprender a escutar a “Natureza que fala”, rompendo com a visão ocidental de dominação.

Daniel Munduruku – “História dos Índios no Brasil” (vários volumes, 2011+)

Aborda a história desde a Pré-História até o século XXI, relacionando oralidade, mitos e resistências.

Escrito com linguagem acessível, destina-se tanto a jovens quanto a adultos.

Jacira Baré – “Kiriwai, narrativas do rio Negro” (2021)

Relata histórias tradicionais do povo Baré, trazendo a cosmologia e a relação com a terra.

Geni Núñez (Guarani-Mbya) – “Descolonizando Afetos: Experimentações sobre outras formas de amar” (2023)

Embora o foco seja a não monogamia, Geni discute como a colonização afetiva impactou todas as formas de relação, inclusive a forma como a sociedade brasileira encara o indígena como “passado”.

Pessoas e Coletivos para Seguir nas Redes

Ativista indígena do povo Suruí-Guajajara. Participou da COP 26 e fala sobre justiça ambiental, proteção de territórios e jovens indígenas.

Ex-coordenadora da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (APIB), hoje ministra da Secretaria de Políticas de Povos Indígenas. Traz updates sobre políticas públicas e resistências no Congresso.

Artista e estilista Tikuna, cria moda autoral indígena e fala sobre representatividade na cultura pop.

Ampliar o Olhar é Descolonizar Nosso Imaginário

Se, até hoje, você cresceu aprendendo que o Brasil “nasceu” em 1500, precisa entender que Pindorama segue vivo em cada canto do país: nas águas dos rios, na floresta, nos saberes de quem ainda fala Tupi, Guarani, Kaingang, Macuxi, Yanomami, Bakairi, Tikuna… Cada uma dessas línguas e culturas é um alerta de que a colonização nunca se foi; ela ainda vive em nossos livros, em nossos muros e, muitas vezes, nos nossos corações.

Abrir os olhos para a presença indígena não é “coisa de quem gosta de etnografia”: é o primeiro passo para um país que, de fato, respeite a sua pluralidade e não repita velhas histórias de violência.

Referências (para quem quiser se aprofundar)

“A existência indígena é apagada dentro da luta antirracista” (Amazônia Real)

“A escravidão de indígenas no Brasil: a história apagada” (BBC Brasil)

Ailton Krenak, “Ideias para Adiar o Fim do Mundo” (Companhia das Letras, 2020)

Daniel Munduruku, “História dos Índios no Brasil” (Editora Contexto, 2011+)

Jacira Baré, “Kiriwai, narrativas do rio Negro” (Editora Malê, 2021)

Geni Núñez, “Descolonizando Afetos: Experimentações sobre outras formas de amar” (Paidós, 2023)

Abrir o olhar para os povos indígenas é, na prática, começar a desconstruir a cultura do apagamento. E essa luta, é urgente — porque, mais do que “descobrir” um país, precisamos redescobrir um Brasil que sempre existiu, apenas ficou fora do mapa oficial.

Por amor(a) e por memória — sempre.